石顺路做木偶戏的守艺人(要想传承就不能放弃贵在坚持)

石顺路眯着眼,晃着头,打着拍子,嘴里不时小声地哼唱着《下河东》里的戏词,当听到孙子石旭彪唱到“罗家山领了伯父令,不分昼夜下河东......”几句精彩处时,石顺路面露喜色,连连夸赞,“唱的好!有长进。要想传承,就不能放弃,贵在坚持。”

自从孙子石旭彪放寒假以来,石顺路有了更多的时间教授孙子木偶戏,也让爷孙俩愈发亲近。作为陕西省杨凌示范区杨陵区揉谷镇石家村木偶戏非遗传承人,石顺路最担心的就是传承问题,好在孙子石旭彪有一颗坚定传承木偶戏的决心,这让石顺路内心感到些许慰藉。

石顺路出生于1952年,在那个艺人们走南闯的时代,木偶戏深受广大民众的喜爱。逢年过节、婚庆丧事、庙会堂会,村里都会有木偶戏表演。从小耳濡目染的石顺路,因为喜爱木偶戏,从7、8岁就开始跟着父亲还有村上的老师傅们学习木偶戏。

木偶戏起于汉,兴于唐,盛于宋。木偶戏种类繁多,根据木偶形体和操纵技术的不同,有布袋木偶、提线木偶、杖头木偶、铁枝木偶等,木偶戏是用木偶来表演故事的一种戏剧形式,在古代被称为“傀儡戏”。

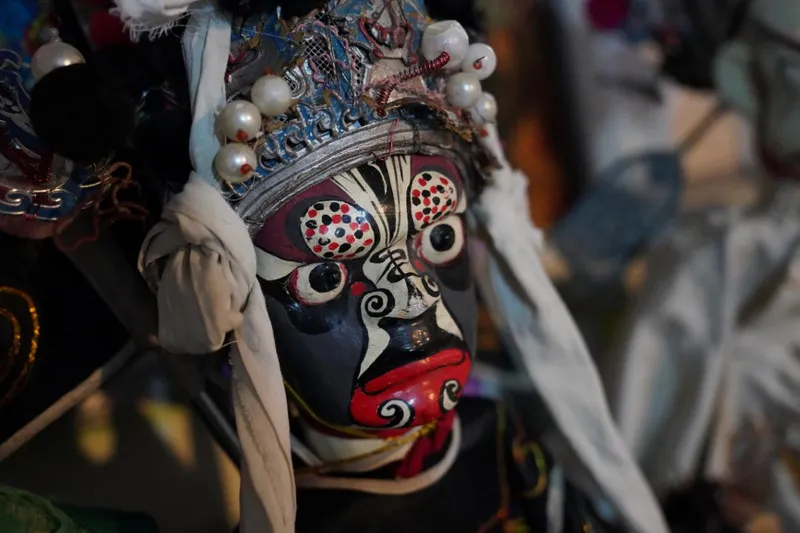

石顺路所学习的石家村木偶戏,属于民间小戏剧种,是秦腔的一种古老的表演形式,已经有数百年的历史。使用的是中型杖头木偶,木偶高90至110公分,重约1.5至2.5公斤。表演者需操纵一根命杆(与头相连)和两根命棍(与手相连)进行表演,加上音乐和说唱台词的配合来塑造人物,表现剧中故事情节。

石家村木偶戏承载着中国最为古老的戏曲文化因子“梆子戏”的特色,同时又以其独特的表演形式,歌唱生活,表现生活。2016年6月20日,石家村木偶戏列入杨陵区第四批非物质文化遗产名录。

“我们那个年代,电视还是稀罕玩意儿,所以一演出木偶戏了,大家就被有声有色的木偶戏所吸引了。”谈到木偶戏,石顺路回忆起小时候看戏的场景,眼里闪过一丝光亮,他说,在他小时候,村里的小孩儿一听到村里要演出木偶戏,都迫不及待的搬着板凳到戏台子前占位置,盼着那些五颜六色、姿态各异的小人儿快点出来。

在普通人眼中,也许木偶只是小小的工艺品。但对石顺路和其他木偶戏表演者而言,正是有了像他们一样的表演者才赋予了木偶正真的“生命”,木偶戏这项传统艺术才能“叫得响、传得开、立得住”。

2016年,石顺路老人代表石家木偶戏走上了央视《乡约》舞台,开场一声长吼,瞬间点燃现场火热的气氛,也让全国数千万名观众第一次感受到杨凌石家木偶戏与华阴老腔一样,具有着别样的秦声秦韵和艺术震撼力。

如今,木偶戏逐渐没落,和所有传统戏剧一样,随着社会的不断进步和发展,从事木偶表演的人和观众群体逐渐流失,石顺路说:“石家村木偶戏班最巅峰的时候有将近50多人,到了2016年仅剩下20多个人了,后来又因为演出不稳定、收入低、不好学等各种原因,有些人也慢慢放弃不来了。”

聊到当今木偶戏的现状,石顺路眼里的光逐渐暗淡。他说:“现在一场演出大概2000多块钱,演出完了大家一分也就没多少钱了。”石顺路说,以前一个月还能演出几场,但因为疫情等原因,也不能出去演出了。

“木偶戏是祖先的文化遗产,不能丢在我手上,一定要传承下去,这是中华民族的精气神。”石顺路摸着木偶的胡须感叹,现在很多地方都有了电木偶戏了,新的一年,他希望政府能大力支持非遗木偶戏的发展和传承,能帮助木偶戏和现在的科技相融合,同时,他希望更多的年轻人能看见木偶戏并参与到木偶戏的表演、传承和保护中去。

“君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天……”年入古稀的石顺路用他地道秦腔人生指掌乾坤演绎百态人生,用心做好木偶戏的“守艺人”。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由网友在品度娱乐发布,内容仅为作者个人观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系。(QQ:2861696926)